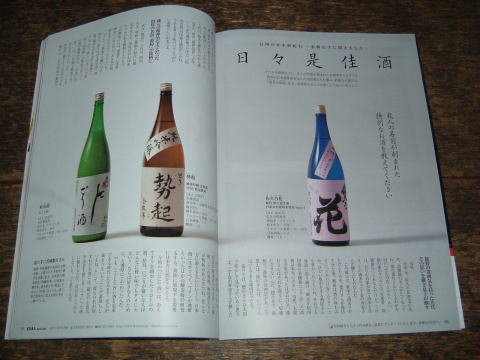

信州の情報誌「KURA」の今月号で、弊社のお酒を紹介して頂いております。

掲載して頂いたのは「日々是佳酒」というコーナー。

取り上げて頂いたのは今回が2回目で、前回は「登水(登水)純米酒」、そして今回は「和田龍にごり酒」をご紹介頂きました。

聞くところによると毎月のアンケートの集計では常に屈指の人気を誇るこのコーナー、執筆者は長野県千曲市にある酒販店「酒乃生坂屋」店主、若林数矢さんです。

彼は30代後半という私より若い年齢ではありますが、お酒に対する愛情や熱意、情報発信力や行動力、明るく真っ直ぐな人間性、どれをとっても尊敬に値する人物です。

日本酒に限らず焼酎、ワイン、そして最近では梅酒をはじめとした各種リキュールに至るまで、彼が惚れ込み厳選した銘柄の数々を求めて、毎日それこそ日本全国からお客様が来店されています。

そんな若林さんが日頃から目指すのは、造り手の思いを飲み手に余すことなく伝え、その結果ひとりでも多くのファンを増やしていくこと。

当たり前の事のように聞こえますが、彼はそれを日々地道に、そして時には大胆に、着実に実践している素晴らしさがあります。

そんな彼が3月にまたひとつイベントを企画しました。

「信州、本気の蔵元 試飲会」。

飲食店様限定ではありますが、3月24日(火)、長野駅前の南千歳公民館という絶好の立地にて開催されます。

お酒のナビゲーターという意味では一番近い位置でお酒を提供されている飲食店さんを対象に、信州が誇る清酒の数々をご自身の目と舌で改めて確かめて頂き、ぜひその素晴らしさをお客様に伝えて頂きたい、そんな熱い思いのイベントです。

時間は午後1時30分~午後4時30分。

参加費は無料です。

当日は酒乃生坂屋スタッフ5名総出で皆様をお迎えするとの事。

参加ご希望の方はぜひ下記までお問い合わせ下さい。

酒乃生坂屋 千曲市屋代1852-1 TEL 0268-272-0143